Pétrole

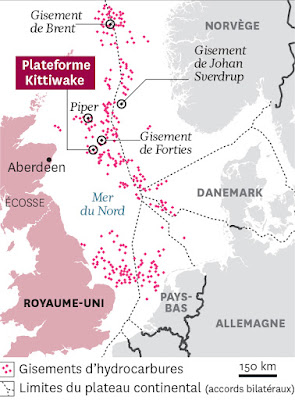

Plus d’un tiers des 330 gisements britanniques de la mer du Nord pourraient fermer dans les cinq prochaines années.

En cause : la surproduction mondiale et la chute du prix du baril. Sur la plateforme Kittiwake, au large d’Aberdeen, les hommes s’inquiètent pour leur avenir.

Quand il arrive au travail, la première chose que voit Stuart Fraser à travers la vitre de l’hélicoptère, c’est la flamme. Le pilote réduit progressivement les gaz et l’appareil se pose à bonne distance de la torchère qui fonctionne en perma- nence au sommet de la plateforme pétro- lière Kittiwake, en mer du Nord.

Agé de 47 ans, l’homme trapu au sourire facile est guidé hors de l’hélicoptère par le personnel de la plateforme. Il descend une volée de marches métalliques pour entrer dans les préfabriqués éclairés au néon où il habitera pendant trois semaines. Au cours de cette période, Stuart Fraser travaillera par tranches de douze heures sans aucun jour de repos. Il vivra à l’étroit avec 75 collègues, tous perchés au-dessus des kilomètres de tuyaux qui pompent quotidiennement plus de 10 000 barils de pétrole au fond de la mer.

Stuart Fraser fait partie des 31 000 personnes – en majorité des hommes – qui travaillent dans l’industrie pétrolière offshore du Royaume-Uni. Ce secteur, qui a fêté son quarantième anniversaire en 2015, a produit plus de 40 milliards de barils de pétrole et de gaz, et généré 330 milliards de livres [418 milliards d’euros] de recettes fiscales pour l’Etat britannique.

C’est aussi une industrie dont les jours sont comptés. Sur les 63 milliards de barils de pétrole qui peuvent être récupérés en mer du Nord, 43 milliards ont déjà été extraits. Atteindre les réserves restantes est complexe et coûteux – et cet or noir vaut aujourd’hui moins du tiers de son prix en 2013. Au cours des derniers mois, le prix du baril s’est effondré, passant de 115 dollars à l’été 2014 à 33 dollars – son prix le plus bas depuis 2005 [mi-janvier, il est même descendu sous la barre des 30 dollars].

“Est-ce la pire crise que j’ai connue dans cette industrie ?” interroge Stuart Fraser, un responsable des opérations qui travaille offshore depuis vingt-deux ans. “Il est déjà arrivé que le prix du baril ne dépasse pas 20 dollars, mais la tendance s’est vite inversée et les entreprises ont recommencé à investir peu après.”

Le démantèlement a déjà commencé. Sur les 330 gisements situés dans les eaux britanniques de la mer du Nord, plus d’un tiers risquent de fermer d’ici cinq ans, selon le cabinet d’analyse Wood Mackenzie, même si les cours remontaient, disons, à 85 dollars.

En fevrier 2015, Shell à annoncé le démantèlement du célèbre gisement Brent (qui a donné son nom à la référence internationale du prix du brut) dans le cadre d’un projet sur dix ans estimé à plusieurs milliards de dollars. La société commencera en 2016 à démanteler les structures en surface grâce à un cargo géant pouvant rapatrier plus de 100 000 tonnes d’acier sur la terre ferme. Les piliers et les fondations en béton – chacun de ces éléments pouvant peser l’équivalent de l’Empire State Building

– pourraient être abandonnés, ancrés pour toujours dans les fonds marins. Ce sera peut- être tout ce qu’il restera d’un site qui produisait autrefois 500 000 barils par jour.

En raison du coût phénoménal de l’opération, la fermeture d’une plateforme en eau profonde signifie qu’il est quasiment impossible de la rouvrir par la suite. Dans le secteur, beaucoup craignent que la chute des prix ne pousse à fermer prématurément des gisements où il reste des hydrocarbures, accélérant ainsi la disparition du site de production qu’est la mer du Nord.

“La mer du Nord traverse une période difficile”, admet, sous couvert d’anonymat, le directeur général d’un des plus grands producteurs britanniques (dans la communauté relativement restreinte du pétrole, il est mal vu de “critiquer l’industrie”). “La plupart des plateformes sont actuellement déficitaires.” Pour un autre dirigeant, qui n’a pas non plus souhaité être nommé, “c’est le début de la fin”.

Les revers que subit la mer du Nord sont le symptôme particulièrement aigu d’une tendance globale, dont les racines se trouvent bien loin du Nord-Est de l’Ecosse. L’industrie pétrolière a prospéré pendant un temps grâce à la demande accrue des économies émergentes comme la Chine, tandis que la production déclinait en Libye (déchirée par la guerre) et en Iran (touché par des sanctions) – le prix du baril a pu se maintenir autour de 110 dollars. Mais ces forces ont masqué deux facteurs structurels : le boom de la production américaine de pétrole de schiste et la baisse de la demande dans les pays occidentaux qui cherchent à s’affranchir des combustibles fossiles. A la mi-2014, lorsque la croissance économique des pays émergents s’est mise à ralentir, ces deux facteurs ont pris le dessus et ont fait dégringoler le prix du baril.

Cette chute a été accélérée par le refus de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui contrôle environ 40 % de la production mondiale, de limiter sa production. Le cartel, dont le membre le plus puissant est l’Arabie Saoudite, cherche ainsi probablement à faire sortir du marché ses concurrents dont les coûts d’exploitation sont élevés, comme les Etats-Unis. “Le marché pétrolier est victime d’une surproduction, explique Spencer Welch, de l’institut de recherche IHS. Il se rééquilibrera, mais cela prendra plus de temps que qui que ce soit ne le pensait.”

Cette stratégie de la corde raide commence à produire ses effets. Les capacités de stockage étant quasi saturées, plus de 100 millions de barils de pétrole patientent dans des tankers sur les mers du monde entier. Pendant ce temps, certaines des multinationales les plus rentables procèdent à des coupes claires. La compagnie britannique BP a perdu 2,2 milliards de dollars au dernier trimestre 2015 [et 6,5 milliards sur l’année entière]. Elle compte réduire ses coûts de fonctionnement annuels de 6 milliards de dollars et a annoncé en janvier la suppression de 4 000 emplois. Le groupe français Total réduira de 15 % les dépenses allouées aux projets pétroliers et gaziers au cours de l’année 2016.

Les sites de la mer du Nord sont les premiers à subir des restrictions, qui sont aussi les plus drastiques. Le coût d’extraction d’un baril y est le plus élevé au monde. Les coûts élevés de la main-d’œuvre, les règles strictes en matière de santé et de sécurité ainsi que la difficulté d’extraire le pétrole en eau profonde ont fait grimper le prix moyen d’extraction du baril à 17,80 livres [22,50 euros], selon l’organisation professionnelle Oil & Gas UK. Ce coût est de 16 livres [20,25 euros] au Danemark et de 3 livres [3,80 euros] en Egypte.

Tout cela se répercute sur les résultats des entreprises. Selon une analyse réalisée pour le Financial Times par Company Watch, qui évalue le risque financier encouru par les entreprises, la moitié des compagnies pétrolières et gazières implantées en mer du Nord accusent actuellement des pertes, pour un total de 6,4 milliards de livres [8,1 milliards d’euros] sur un an.

Rémunération

Sur la plateforme Kittiwake, ancrée à 160 kilomètres à l’est d’Aberdeen, Stuart Fraser ferme la lourde porte en métal renforcé des baraquements, étouffant le vacarme des vagues qui s’écrasent contre les piliers. “Les multinationales gagnent de l’argent ailleurs, dans les régions où les coûts sont plus bas, commente-t-il, installé dans son bureau dépouillé mais lumineux. Naturellement, c’est toujours l’ouvrier de base qui trinque, que ce soit à terre ou offshore.” En mer du Nord, l’ouvrier de base a toujours été bien payé – en 2014, le salaire moyen annuel était de 80 000 livres [101 370 euros], soit le triple de la moyenne nationale. Mais depuis fin 2015 les rémunérations ont été réduites, parfois de 25 %.

Pour ceux qui travaillent encore offshore (plus de 5 500 personnes sur 36 000 ont perdu leur emploi au cours des deux dernières années), le plus dur n’est pas la baisse de salaire mais l’allongement du temps passé loin de leur famille. Le transport en hélicoptère est coûteux, c’est pourquoi les entreprises ont pris l’habitude de déployer les travailleurs par périodes de quelques semaines. Ces dernières années, quand le prix du pétrole était élevé, le rythme était de deux semaines en poste pour trois semaines à la maison. Maintenant, c’est trois semaines sur la plateforme et trois semaines de repos – un retour au système en vigueur aux débuts de l’industrie.

“Maintenant qu’on revient aux trois-trois, beaucoup d’hommes se demandent si le jeu en vaut la chandelle, explique Stuart Fraser. Ça ne concerne pas que nous. Si vous avez de jeunes enfants et que vous devez partir vingt et un jours d’affilée...” Il peine à trouver les mots justes. “C’est dur.

Une personne sur sept a perdu son emploi au cours des deux dernières années

Comme dans l’armée, la vie sur une plateforme pétrolière implique de longues périodes d’ennui ponctuées de fortes prises de risque. C’est peut-être pour cette raison que le secteur attire de nombreux anciens militaires. Des ingénieurs hautement qualifiés passent souvent la journée à installer ou à entretenir des équipements encombrants et coûteux – que ce soit les moteurs qui pompent le pétrole, les séparateurs qui enlèvent l’eau de mer ou les oléoducs qui transportent les hydrocarbures sur la côte. Plus bas dans la hiérarchie, d’autres employés sont chargés de tâches plus dangereuses, comme escalader des échafaudages pour des retouches de peinture ou vérifier, en étant suspendu dans un baudrier, des éléments inaccessibles de la structure.

Par beau temps, lorsque le soleil brille et que le paysage s’étend à perte de vue, ces hommes affirment qu’il n’y a pas de meilleur endroit où travailler. Mais quand il vente et qu’il pleut, c’est sans doute l’un des pires. Pour ceux qui travaillent de nuit et qui ne voient pas la lumière du jour pendant des semaines, il y a de quoi devenir fou.

D’autres passent l’essentiel de leur temps à l’intérieur, enfermés dans les préfabriqués où ils gèrent la paperasse administrative, contrôlent la sécurité ou s’entretiennent avec ceux qui sont à terre. Quelle que soit la mission, le plus grand défi reste souvent de s’occuper entre deux services. “On vit sur une structure qui fait la moitié d’un terrain de football, précise Stuart Fraser. Nous sommes une petite équipe et le soir, eh bien, il n’y a nulle part où aller”. “C’est comme une prison, sans barreaux et avec de la meilleure nourriture”, plaisante Steve Miller, 55 ans, le médecin de la plateforme. L’essentiel est de tromper l’ennui. Certains fréquentent les deux petites pièces dotées d’équipements sportifs – l’une d’elles a même un sauna. D’autres jouent au billard ou lisent les journaux. Beaucoup sont inscrits à un club d’investissement, où ils comparent les placements, même si c’est assez déprimant ces temps-ci pour quiconque a investi dans l’industrie pétrolière.

Un boulot si extrême peut entraîner des hauts et des bas violents. A 34 ans, David Oliver, spécialiste des systèmes chez ConocoPhillips, a travaillé sur plusieurs plateformes en mer du Nord. “Pendant les nuits glaciales, quand les installations sont malmenées par le vent, il est difficile d’oublier qu’on habite dans un préfabriqué sur pilotis, à proximité d’une dangereuse pompe d’hydro- carbures”, raconte-t-il.

“C’est comme une prison, sans barreaux et avec de la meilleure nourriture”

La nature routinière de la majorité des tâches masque le danger inhérent à l’ex-traction de pétrole et de gaz dans une mer déchaînée. En décembre 2015, un employé est mort quand une plateforme appartenant à une société chinoise et située au large de la Norvège a été frappée par une vague de 14 mètres qui a fait exploser les fenêtres des baraquements. A Kittiwake, nul ne peut oublier le danger : un navire, ancré à 800 mètres, est toujours prêt pour les évacuations d’urgence. Les pratiques ont changé à partir de 1988, quand la plateforme Piper Alpha, de la compagnie Occidental Petroleum, située au nord-est d’Aberdeen, a explosé à la suite d’une fuite de gaz, tuant 167 des 228 personnes qui s’y trouvaient. Depuis lors, même les incidents mineurs sont devenus rares. A Kittiwake, aucun accident ni aucune blessure n’a perturbé le travail depuis dix ans. Dans toute la mer du Nord, le nombre de fuites de pétrole et de gaz n’a jamais été aussi bas.

Certains s’inquiètent pourtant, car, à mesure qu’augmentent les difficultés financières, les entreprises économisent sur tout. Selon les chiffres collectés par Oil & Gas UK, le retard accumulé pour la main- tenance des “équipements essentiels à la sécurité” a quadruplé depuis 2009 – selon les estimations des entreprises elles-mêmes.

Les changements qui affectent les plateformes sont encore plus visibles à terre, en particulier à Aberdeen, autrefois une ville de pêcheurs qui est devenue l’un des principaux centres occidentaux de l’industrie pétrolière. Dans les années 1970 et 1980, quand la politique libérale de Margaret Thatcher stimulait la croissance à Londres, le Nord- Est de l’Ecosse pouvait lui aussi se targuer d’une belle réussite économique.

L’extraction de pétrole a commencé sur le littoral de la mer du Nord au XIXe siècle, sous l’impulsion de pionniers comme James Young, fondateur de l’une des premières raffineries d’hydrocarbures dans le centre de l’Ecosse. Mais l’exploration n’a commencé réellement qu’au milieu des années 1960, grâce aux progrès technologiques et à la division puis à la vente des fonds marins par le gouvernement britannique.

La découverte par BP d’un gigantesque gisement à l’est d’Aberdeen en 1970 – baptisé Forties, d’après la zone où il se trouve – a déclenché une ruée qu’Aberdeen n’avait pas anticipée. Des Texans ont soudain débarqué avec leurs Stetsons dans l’atmosphère grise et austère de la “ville de granit”, apportant un esprit de pionnier et la promesse de richesses inimaginables.

A Londres, le nouveau gouvernement conservateur en a récolté les fruits. En 1978, un an avant l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher, la production pétrolière en mer du Nord a rapporté 565 millions de livres de recettes fiscales. L’année suivante, 2,3 milliards de livres. Au total, pendant toutes les années où la Dame de fer a été en poste [de 1979 à 1990], l’industrie a fourni 67,3 mil- liards de livres à l’Etat.

Recettes fiscales.

Ce boom a également profité à l’industrie britannique dans son ensemble, car il n’a plus été nécessaire d’importer à prix fort du pétrole. Mais, avec le déclin du secteur, le Royaume-Uni est redevenu en 2013 un importateur net de pétrole brut, pour la première fois depuis 1984 (quand les grèves des mineurs avaient entraîné des pénuries de charbon). Comme toutes les zones de production, Aberdeen a connu des périodes fastes et des récessions au gré des variations des cours mondiaux. Mais beaucoup de gens prévoient que la crise actuelle sera la plus longue. Le prix des chambres d’hôtel a chuté de 20 % depuis un an. Selon les chauffeurs de taxi – qui connaissent presque aussi bien les rapports financiers des compagnies pétrolières que le réseau routier d’Aberdeen –, les réservations sont en baisse et les rues sont bien moins souvent embouteillées. Le prix des logements, qui était supérieur à la moyenne britannique depuis quelques années, a diminué de 2,2 % entre le troisième trimestre de 2014 et la même période de 2015.

L’effondrement du cours du baril va avoir des conséquences pour le Royaume- Uni dans son ensemble, en termes d’approvisionnement énergétique mais aussi de finances publiques. L’Office for Budget Responsibility [OBR, l’équivalent de la Cour des comptes en France] a déjà revu radicalement à la baisse ses prévisions concernant les recettes pétrolières des prochaines années. En 2014 et 2015, le pétrole et le gaz de la mer du Nord ont rapporté 2,2 milliards de livres [2,8 milliards d’euros] au Trésor. La prévision de l’OBR pour les six années suivantes ne dépasse pas 900 millions de livres [1,14 milliard d’euros]. Dans le même temps, le Royaume-Uni traverse une période critique en matière d’approvisionnement en électricité. A mesure que le pays abandonne ses centrales au charbon, le gouvernement espère que le gaz sera une solution de remplacement moins polluante. Mais si le pays perd une source importante de gaz plus tôt que prévu, ces espoirs pourraient être déçus.

Faire une croix sur l’industrie pétrolière en mer du Nord revient toutefois à sous-estimer l’ingéniosité de ceux qui ont déjà réussi à allonger sa durée de vie au-delà de ce qui était prévu dans les années 1970. Les entreprises inventent de nouvelles techniques pour extraire du pétrole dans les failles les plus étroites et pour explorer des régions négligées jusqu’ici. Il ne faut pas non plus exclure une nouvelle grande découverte. En 2011, Lundin, une société d’exploration indépendante de taille moyenne, a découvert un gisement gigantesque, baptisé Johan Sverdrup, dans la partie norvégienne de la mer du Nord. Il pourrait contenir l’équivalent de trois milliards de barils. Le travail complexe de démantèlement pourrait aussi offrir des opportunités ; à mesure que de nouvelles plateformes sont mises hors-service, le Royaume-Uni pourrait valoriser ses compétences dans d’autres régions du monde. “Ceux qui sont âgés d’une vingtaine d’années auront assez de temps devant eux pour rembourser leur emprunt immobilier, constate Mal Hunter (62 ans, responsable des installations à Kittiwake). Mais qu’en est-il de la génération suivante ? Ils devront sans doute s’orienter vers autre chose.”