Des Saoudiens vivant en exil ont été ramenés de force dans le royaume, sans plus jamais donner signe de vie .

Les éléments à charge s’accumulent faisant craindre que l’éditorialiste saoudien Jamal Khashoggi ait été enlevé, voire assassiné, lors de son passage, le 2 octobre, au consulat de son pays à Istanbul. Mais un autre élément accréditant cette hypothèse relève du fait que, par le passé, le royaume s’est déjà livré à ce genre d’opération expéditive. Selon des enquêtes convergentes du Guardian et de la BBC, en l’espace de cinq mois, entre septembre 2015 et février 2016, trois princes saoudiens, qui vivaient en exil en Europe, ont été ramenés de force dans leur pays et ne sont pas réapparus depuis.

Le plus haut placé d’entre eux, Sultan Ben Turki Ben Abdelaziz, en conflit avec la monarchie, a été déporté vers Riyad alors qu’il se trouvait dans un jet privé mis à sa disposition par le consulat saoudien de Paris. L’appareil était censé rejoindre Le Caire, où le prince avait prévu de rendre visite à son père. La chaîne britannique a produit des témoignages de membres étrangers de son entourage, présents ce jour-là dans l’avion, racontant la panique de leur patron lorsqu’il a découvert qu’il faisait route vers le royaume, et son arrestation par des hommes en armes à son atterrissage à Riyad.

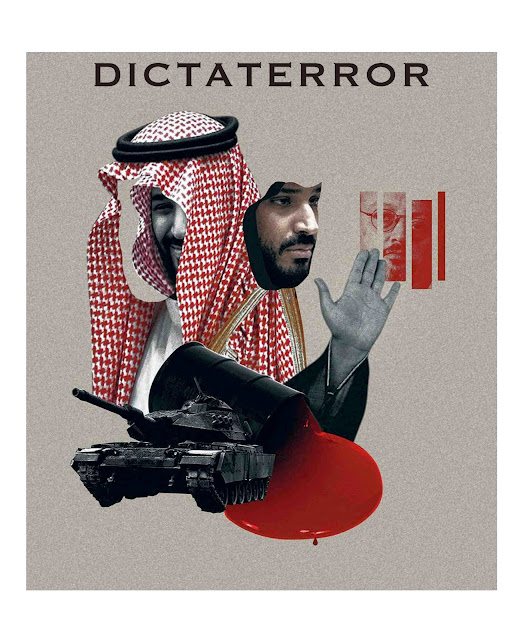

L’impulsif Mohammed Ben Salman

Saud Ben Saif Al-Nasr, grand amateur de casinos et de palaces et auteur de Tweet hostiles au pouvoir royal, est tombé dans un guet-apens similaire. Au lieu d’atterrir à Rome, où on lui avait fait miroiter la signature de juteux contrats, l’avion privé dans lequel il avait pris place s’est posé à Riyad. Turki Ben Bandar, pour sa part, un ancien haut gradé de la police, qu’un contentieux foncier opposait à la famille royale et qui postait des vidéos sur YouTube appelant à des réformes, a été discrètement arrêté au Maroc par les autorités locales, puis transféré vers l’Arabie saoudite.

« Ces disparitions forcées s’apparentent à des règlements de comptes internes à la dynastie royale, précise Yahya Al-Assiri, membre de l’ONG de défense des droits de l’homme saoudienne ALQST, qui réside à Londres. Dans le cas de Jamal, le modus operandi est le même, mais la cible est un simple citoyen, et l’objectif est plus ouvertement politique. » Au mois de mai, un citoyen saoudien ne jouissant pas de la notoriété de M. Khashoggi, Nawaf Talal Al-Rashid, a également disparu dans des conditions similaires. Le jeune homme, résidant au Qatar, pays dont il a la nationalité, et qui descend d’une lignée historiquement opposée à la maison des Saoud, a été arrêté au Koweït, puis expédié en Arabie saoudite. Il n’a pas donné signe de vie depuis.

En mars, Lujain Al-Hathloul, une jeune féministe saoudienne, avait été appréhendée par la police d’Abou Dhabi, où elle effectuait des études, puis ramenée sous bonne garde en Arabie. Quelques semaines plus tard, elle était emprisonnée en compagnie d’autres militantes pour les droits des femmes, tandis que son mari, l’humoriste vedette de l’Internet saoudien, Fahad Al-Buteiri, était renvoyé de force d’Amman vers Riyad et divorçait d’elle dans la foulée.

Ces différentes histoires portent la marque du dictateur Mohammed Ben Salman, adepte, en politique intérieure comme extérieure, de pratiques aussi peu orthodoxes qu’elles sont musclées. C’est à lui que l’on doit la dévastatrice offensive au Yémen, en mars 2015, la mise en quarantaine du Qatar, le mouton noir du Golfe, en juin 2017, et la vraie-fausse démission du premier ministre libanais, Saad Hariri, en novembre 2017 : un épisode rocambolesque qui a quelques traits communs avec les cas exposés plus haut.

Attiré dans la capitale saoudienne au motif d’un entretien urgent avec le souverain, le premier ministre libanais avait été forcé de lire un discours de démission à la télévision, et retenu contre son gré pendant plusieurs jours. Ce n’est qu’après l’intervention d’Emmanuel Macron, le président français, qu’il avait pu quitter le royaume, avant de regagner Beyrouth et de récupérer son poste de chef du gouvernement.

Mais l’événement avec lequel l’affaire Khashoggi entretient le plus de ressemblances remonte à 1979. Il s’agit de la disparition, à Beyrouth, de l’historien Nasser Saïd, un célèbre opposant saoudien d’obédience nassérienne, partisan de l’instauration d’une République. En dépit des dénégations de Riyad, la version qui prévaut à ce jour affirme qu’il a été kidnappé par un cadre de l’Organisation de libération de la Palestine, à la solde de l’Arabie saoudite. L’homme aurait été ensuite drogué et expédié par avion vers le royaume, où il aurait été assassiné.

Le plus haut placé d’entre eux, Sultan Ben Turki Ben Abdelaziz, en conflit avec la monarchie, a été déporté vers Riyad alors qu’il se trouvait dans un jet privé mis à sa disposition par le consulat saoudien de Paris. L’appareil était censé rejoindre Le Caire, où le prince avait prévu de rendre visite à son père. La chaîne britannique a produit des témoignages de membres étrangers de son entourage, présents ce jour-là dans l’avion, racontant la panique de leur patron lorsqu’il a découvert qu’il faisait route vers le royaume, et son arrestation par des hommes en armes à son atterrissage à Riyad.

L’impulsif Mohammed Ben Salman

Saud Ben Saif Al-Nasr, grand amateur de casinos et de palaces et auteur de Tweet hostiles au pouvoir royal, est tombé dans un guet-apens similaire. Au lieu d’atterrir à Rome, où on lui avait fait miroiter la signature de juteux contrats, l’avion privé dans lequel il avait pris place s’est posé à Riyad. Turki Ben Bandar, pour sa part, un ancien haut gradé de la police, qu’un contentieux foncier opposait à la famille royale et qui postait des vidéos sur YouTube appelant à des réformes, a été discrètement arrêté au Maroc par les autorités locales, puis transféré vers l’Arabie saoudite.

« Ces disparitions forcées s’apparentent à des règlements de comptes internes à la dynastie royale, précise Yahya Al-Assiri, membre de l’ONG de défense des droits de l’homme saoudienne ALQST, qui réside à Londres. Dans le cas de Jamal, le modus operandi est le même, mais la cible est un simple citoyen, et l’objectif est plus ouvertement politique. » Au mois de mai, un citoyen saoudien ne jouissant pas de la notoriété de M. Khashoggi, Nawaf Talal Al-Rashid, a également disparu dans des conditions similaires. Le jeune homme, résidant au Qatar, pays dont il a la nationalité, et qui descend d’une lignée historiquement opposée à la maison des Saoud, a été arrêté au Koweït, puis expédié en Arabie saoudite. Il n’a pas donné signe de vie depuis.

En mars, Lujain Al-Hathloul, une jeune féministe saoudienne, avait été appréhendée par la police d’Abou Dhabi, où elle effectuait des études, puis ramenée sous bonne garde en Arabie. Quelques semaines plus tard, elle était emprisonnée en compagnie d’autres militantes pour les droits des femmes, tandis que son mari, l’humoriste vedette de l’Internet saoudien, Fahad Al-Buteiri, était renvoyé de force d’Amman vers Riyad et divorçait d’elle dans la foulée.

Ces différentes histoires portent la marque du dictateur Mohammed Ben Salman, adepte, en politique intérieure comme extérieure, de pratiques aussi peu orthodoxes qu’elles sont musclées. C’est à lui que l’on doit la dévastatrice offensive au Yémen, en mars 2015, la mise en quarantaine du Qatar, le mouton noir du Golfe, en juin 2017, et la vraie-fausse démission du premier ministre libanais, Saad Hariri, en novembre 2017 : un épisode rocambolesque qui a quelques traits communs avec les cas exposés plus haut.

Attiré dans la capitale saoudienne au motif d’un entretien urgent avec le souverain, le premier ministre libanais avait été forcé de lire un discours de démission à la télévision, et retenu contre son gré pendant plusieurs jours. Ce n’est qu’après l’intervention d’Emmanuel Macron, le président français, qu’il avait pu quitter le royaume, avant de regagner Beyrouth et de récupérer son poste de chef du gouvernement.

Mais l’événement avec lequel l’affaire Khashoggi entretient le plus de ressemblances remonte à 1979. Il s’agit de la disparition, à Beyrouth, de l’historien Nasser Saïd, un célèbre opposant saoudien d’obédience nassérienne, partisan de l’instauration d’une République. En dépit des dénégations de Riyad, la version qui prévaut à ce jour affirme qu’il a été kidnappé par un cadre de l’Organisation de libération de la Palestine, à la solde de l’Arabie saoudite. L’homme aurait été ensuite drogué et expédié par avion vers le royaume, où il aurait été assassiné.